今天韩国政府突然甩出一张“免签王牌”——从9月29日起对中国团队游客实行临时免签恒正网,政策先试到明年6月。

这波操作看似突然,实则早有伏笔:

今年3月韩国文化体育观光部就放风要搞阶段性免签,现在直接把时间表拍在桌上,显然是憋足了劲要抢中国游客的“金九银十”。

作为民航圈的观察者,咱们得掰开揉碎聊聊这政策对中韩民航市场的“蝴蝶效应”。

你想啊,这免签政策一出台,对民航业那影响可不小。

从需求端来说,肯定会有更多中国游客愿意去韩国旅游了。

以前,签证手续麻烦,不少人就打了退堂鼓。

现在团队游客免签,一下子就把这个阻碍给消除了。

一、免签政策:中韩民航的“双向奔赴”

先看一组数据:2024年中国赴韩团队游订单量暴涨357%,今年内地游客赴韩订单又涨了近两成,上海出发的跟团游产品多达400条,当地参团产品更是突破4000条。

这还没算邮轮、私家团、定制游这些“新玩法”。

韩国央行算过账:每增加100万中国团体游客,韩国GDP能涨0.08个百分点——这哪是免签?分明是给韩国经济打“强心针”。

对中国民航来说,这波政策红利更像“及时雨”。

去年中韩就玩起了“免签接力赛”:

中国先对韩国单方面免签,韩国游客赴华人数暴涨130%,入境预订景区玩乐的销售额比2019年还猛增600%。现在韩国“投桃报李”,中韩航线直接从“单向热”变成“双向火”。

携程数据显示,今年赴韩游客里90后占35%、80后占31%、00后占19%恒正网,年轻群体成主力军;

而韩国计划针对二三线城市开发体育赛事、美食体验等主题团游,这分明是要把三四线城市的“银发族”和“家庭客”也一网打尽。

二、航司“抢客大战”:运力、时刻、服务的三重博弈

免签政策一出,中韩航司的“军备竞赛”立马升级。

以东航含上航为例,上海-首尔(金浦)航线每天能飞7-8班,但免签后可能还会增加。

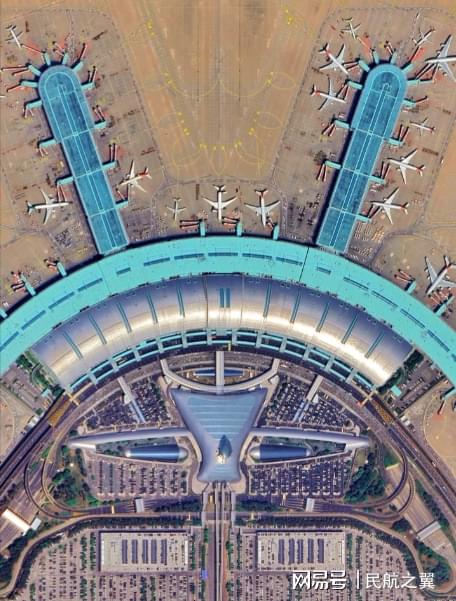

更关键的是,航司得在“时刻资源”上玩命抢——首尔仁川机场的起降时刻本就紧张,免签后中国航司和韩亚、济州航空的“时刻争夺战”估计得打成“白热化”。

服务端更得卷出新高度。

韩国计划针对年轻群体推自由行产品,那航司就得在“机上Wi-Fi”“行李直挂”“中转住宿”这些细节上下功夫。

比如,某航去年推出“中转免住宿费”服务,直接让上海-济州航线的客座率飙升15个百分点。现在免签政策落地,类似的服务创新估计得遍地开花。

三、免税店“狂欢”:“隐形金主”

说到中韩航线,就不得不提免税店这个“隐形金主”。

2024年中国游客在韩免税消费占整体旅游支出的40%,乐天、新罗免税店的销售额里,中国团队游客贡献了半壁江山。

免签政策一来,首尔明洞、济州岛的免税店怕是要被挤爆——想想看,以前团队游客得提前办签证、等审批,现在说走就走,购物时间直接从“3天压缩版”变成“5天深度游”,消费力不得翻番?

四、挑战与隐忧:运力过剩与政策变数

当然,政策红利背后也有暗礁。韩国政府现在只公布了“临时免签”到明年6月,后续是否延长还没准信——参考新加坡《联合早报》7月的报道,韩国正在考虑“无限期延长”甚至“扩大到个人游客”,但法务部、文化体育观光部还没拍板。

这种政策不确定性,会让航司在增加运力时犹豫不决:万一明年6月政策收紧,多开的航线不得亏到吐血?

运力过剩也是潜在风险。

现在中韩航线每周航班量已超1000班,免签后若航司一窝蜂增班,可能出现“供过于求”的尴尬。

比如,2017年韩朝关系紧张时,中韩航线客座率曾暴跌至60%,航司不得不靠“低价甩卖”维持运营。

这次免签政策虽利好,但航司得警惕“过度乐观”导致的运力泡沫。

五、中国民航的应对之道:从“被动接客”到“主动造势”

面对韩国免签政策,中国民航不能光等着“分蛋糕”,得主动“做蛋糕”。

比如,联合旅行社开发“中韩联游”产品——游客可以先飞首尔购物,再转机去济州岛度假,最后从釜山返程,一条航线玩遍韩国三大城市。这种“一程多站”模式既能提升航线收益,又能分散运力风险。

另外,中韩航司可以搞“代码共享2.0”:以前只是共享航班号,现在可以联合定价、联合销售,甚至共享常旅客积分。

比如,航司之间合作推出“中韩通”产品,旅客在双方官网买对方航班的票,也能累积里程,这种深度合作能大幅提升航线竞争力。

韩国免签政策对中韩民航来说,既是“及时雨”也是“试金石”。

它考验着航司的运力调度能力、服务创新能力,更考验着中韩两国在旅游政策、航空监管上的协同水平。

可以预见,未来半年中韩航线将迎来一波“爆发式增长”,但能否把短期红利转化为长期优势,还得看航司能不能在“抢客大战”中打出差异化,在“政策变数”中守住风险底线。

毕竟,民航业的竞争,从来不是“免签”二字就能决定的。

联丰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。